日朗は、歴代譜を見れば日蓮に続く二代目になります。

1245年(寛元3年)、平賀二郎有国の子として現在の千葉に生まれました。

※平賀氏は、現在の千葉県旭市を拠点としていた有力一族で、日像・日輪もその一員です。

有国は熱心な日蓮の信者でありました。

日蓮の噂は安房の国全域および周辺に響き渡っていたのです。

1254年(建長6年)日朗10歳の時に日蓮のもとに入門します。

兄である日昭も弟子となり兄弟で日蓮を支えました。

この頃の日蓮は鎌倉に活動を移し、松葉ヶ谷に草庵を結んで、法華経の布教を本格的に始めていました。

この草庵が、建長5年から文永8年(1271年)の佐渡島流罪までの17年間、布教活動の拠点となります。

宗派開祖としての基礎を築く活動と迫害・論争の日々を送る日蓮を日朗は間近で見ていたのです。

日朗は当初から鎌倉の庶民や武士層への教化を担当し、有力門下を育てる役割を担っていました。

育成の拠点は、東京都大田区の(長栄山)池上本門寺、鎌倉市の(長興山)比企妙本寺、千葉県松戸市の(長谷山)平賀本土寺であり、重なる『長と本』を称して三長三本と言います。

池上本門寺は日蓮が入滅した霊跡で、信徒が寄進した土地(約7万坪)に法華堂を建立し、後に伽藍の整備を進めて寺院の形となりました。

臨終直前の日蓮が『この道場が長く栄えるように』と願い「長栄山」の山号が与えられたと伝えられています。

比企妙本寺は、鎌倉時代初期に北条氏の陰謀によって滅ぼされた比企一族の末裔が其の菩提を弔うため日蓮に帰依し、かつての屋敷跡を寄進してお堂を建てたのが始まりです。

山号の「長興」は、末裔の比企能員に日蓮が与えた法号で「妙本」は妻に与えた法号です。

平賀本土寺は、日朗の父と同じ豪族が日蓮に帰依し法華堂を建てたのが始まりで、教えを学ぶための道場でした。

後に日朗を導師として迎えます。

日朗の弟子日像の出身地でもありました。

この三ヶ寺は日朗門流の三大拠点でもありましたが、日蓮宗が関東各地に教線を広げていく上でネットワークを形成し宗派全体の発展に寄与しました。

日朗は、早くから教団あるいは組織のあり方、人材育成の大切さを見抜いていたようです。

日蓮と日朗とのエピソードは余り伝わっていませんが幾つか紹介して日朗の人となりを見てみましょう。

文応元年(1260)、北条時頼に『立正安国論』を提出した際には、松葉ヶ谷の草庵を焼き討ちされ、命からがら一緒に逃げています。(松葉ヶ谷法難)

その翌年には伊豆に流罪となります。

日蓮が舟で伊豆に送られる際、日朗は『私も流罪にしてください』と申し出ますが、舟の櫂で体を打たれ腕を骨折する迫害を受けます。(伊豆法難)

伊豆ご赦免の翌年、文永元年(1264)日蓮が病の母を見舞うために安房へ帰郷した時には地頭の東条景信に襲撃されます。

この襲撃で日蓮は額を斬られ、左手に怪我を負い、弟子の鏡忍房や信者の工藤吉隆が亡くなりました。(小松原法難)

ただ、日朗は留守居役を仰せつかっていて同行はしておらず難を逃れました。

その後、幕府や他宗派への批判、蒙古からの国書到来、鎌倉の有力者や諸宗の僧侶に対して書状を送り、法華経への帰依を促したり、大干ばつに祈祷対決を挑んで多くの怒りを買っていました。

それが頂点に達し、文永8年(1271年)日蓮は捕縛され、佐渡島へ流罪に処されることになります。

この時、他の弟子たちとともに日朗もまた捕縛され「土牢」に幽閉されます。(竜の口法難)

日朗は早い時期に投獄から解放されますが、その後に8回も佐渡島を訪ねて師の日蓮を励まされ心身共に支えたといいます。

文永11年(1274年)、日朗は赦免状を携えて佐渡島へ向い、日蓮とともに鎌倉へ帰還します。

はじめ幼い弟子であった日朗は日蓮が受けた一連の法難(迫害)をともに経験し、献身的に仕えました。

そのため「師孝第一」(師への孝行が最も勝れている)と称えられています。

佐渡流罪ご赦免の年、日蓮は最後の国主諫言を行うも受け入れられなかったことで俗世との関わりを絶ち、身延山に入る決心をします。

日朗が、身延の日蓮を訪ねた回数は記録がありませんが、頻繁に訪れたであろうことは容易に推測できます。

その後、身延の日蓮は体調を崩し建治3年(1277年)激しい下痢に襲われます。

薬で軽減しますが、翌年には病状が悪化して「痩せ病」に苦しみ、生命の危機に瀕するほどの重篤な状態になりました。

そこで、常陸の温泉に湯治に向かうことを決意しますが、途中に立ち寄った池上宗仲の館で弘安5年(1282)10月13日早朝力尽きます。

伝承では、臨終の日蓮が『母の遺髪を一緒に荼毘に付すよう』託しますが日朗は母への孝養を惜しみ、池上本門寺の日蓮像の払子に遺髪を忍ばせ保全したと伝えられています。

日蓮入滅後、六老僧(日蓮の弟子六人)の間に教義や教団運営を巡る対立が起きましたが日朗は、対立を深めるのではなく、門流の確立と協調路線によって教団の安定化に努めるよう説得しました。

しかし、日蓮の廟所をめぐる管理方針や、信徒の信仰内容についても意見の相違が生じ、六老僧の一人日興が身延山を離れ、富士方面へ拠点を移したことで分派が決定的となります。

かたや日朗は自身の門流を形成しながら、他の門流との協調を保ちつつ、各々の地で布教に励む道を選ばれたのでした。

そして元応2年(1320年)1月21日に76歳で亡くなり安国論寺で荼毘に付されました(年齢は諸説あり)。

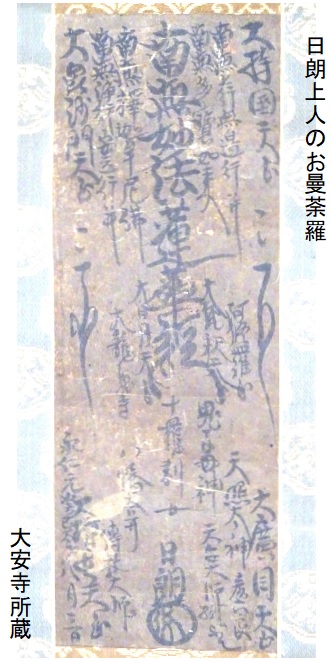

大安寺では近年まで『日朗さま』と呼んで1月20日夕刻に講中が集ってお曼荼羅を掲げ、看経をあげる行事が残っておりました。

その時に掲げられていたのが写真のお曼荼羅です。

筆跡からたぶん模写だと思われますが、かなり古いものです。

【文中敬称略】

宗報令和7年度版から転載