壇には、錦の敷物を用います。

追善は、通常ご先祖様お一人を対象とします。

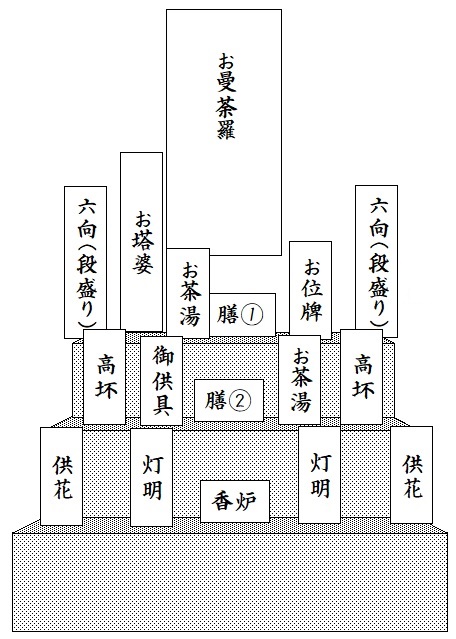

上段の中央に供えるお膳とお茶湯は三宝様用です。

その隣に、お位牌とお塔婆が配置され、段盛り(六向)が一対。

段盛りは、一見四段に見えますが一番下は台部なので、実は三段です。

上から、六文煎餅(または和菓子)、和菓子×2が供えられます。

中段に、ご先祖様のお膳とお茶湯、一対の高坏がきます。

左の高坏には菓子類や果物類、右の高坏には奇数個の小餅が昔の形でしたが、近年は小餅ではなく菓子類・果物類を多く見ます。

御供具は、米粉を煉って団子にしたものを奇数個作り、盛り供えます。

下段には、足下を照らす蝋燭とお花が一対きます。

お花は、三回忌までは濃い赤物は避けた方が無難でしょう。

年回忌を繰上げて同時にお二人以上の追善を同時に営む際には、お膳・お茶湯・お位牌・お塔婆のセットが増えますので多少の工夫が必要になります。

祭壇の大きさによっては、上段の三宝様用お膳とお茶湯を供えることが難しいことも出てきます。

その場合には、失礼ながら三宝様用お膳は省略し、お位牌と塔婆を揃えて置いても宜しいと思います。

なお、図ではご先祖様用のお茶湯をお膳の傍に置いていますが、上段のお位牌の前に移動しても構いません。

他にも幾つかの変形がありますが、概ね似たような形に収まってれば良いと思います。

お看経の最中に、お茶を新しく入れ替える作法がありますが、お茶湯が上段にあって手が届きそうにない時は、交換用にもう一セットのお茶湯をあらかじめ中段か下段に用意しておくと良いかもしれません。

他に、「特別にお供えしてあげたい」というものがあれば住職にお尋ねください。

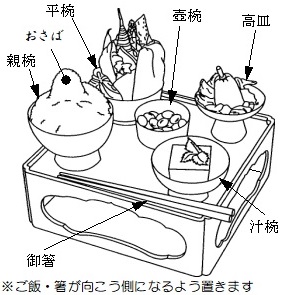

お膳の図も載せておきましたのでご参考までに。

「おさば」は四十九日忌(満中陰)までは用いませんので憶えておくと良いでしょう。